- ホーム

- ブログ

ブログ

神明と明神の鳥居

2022/06/22神明と明神の鳥居

神社でよく見かける「鳥居」ですが、

中国語訳:

鳥居には、一説によると、60以上ものさまざまな種類や形があるとされています。

たくさん種類や形がある鳥居ですが、大別すると神明鳥居と明神鳥居の2種類に分かれます。

この2種類の鳥居がすごく近い距離で建っているのが、ここ、京都御苑の白雲神社です。

写真の奥の方の鳥居--神明鳥居

神明鳥居はもっとも古いタイプの鳥居で、2本の柱の上にまっすぐな木材を乗せ、柱と柱の間にもう一本木を渡して強さを増したもので、形がとてもシンプル。

写真の手前の方の鳥居--明神鳥居

明神鳥居は、よく見られる形で、2本の柱の上に乗った横柱の両端が上に向かって反っているのが特徴です。

鳥居も神明鳥居から明神鳥居へと豪華に変化してきたそうです。

名称も「神明」と「明神」と漢字が逆になっているのもおもしろい。

鳥居って普段見上げて形がどうなっているか詳しく見ることはあまりありませんが、

少し立ち止まって、違いを見つけてみてはいかがですか?

葉書の「葉」

2022/06/21葉書の「葉」

豊かな自然に囲まれた国民公園である京都御苑は、市民の憩いの場となっています。

ここに生育する樹木は約5万本、500種を超えるそうです。

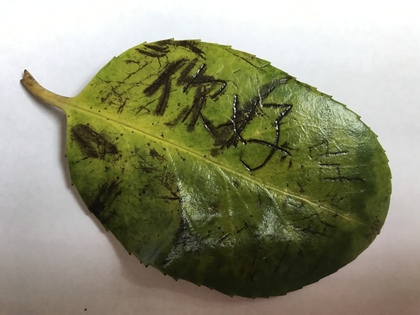

なかでもちょっと目を引いた植物が「多羅葉(たらよう)」という樹木。

御苑の西南にある宗像神社のお社のそばにありました。

この樹木の葉、葉書の「葉」なのです。

葉書の葉ってどういうこと?

実はこの「多羅葉(たらよう)」という樹木の葉が葉書の始まりだと言われています。

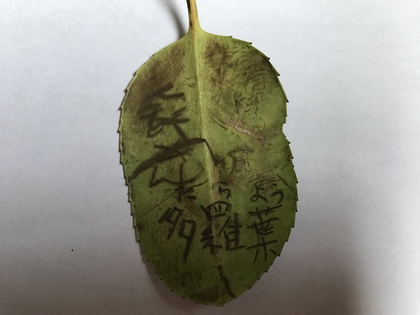

葉の裏に木の枝などで傷をつけて文字を書き、相手に渡して伝えたことが、まさに葉に書く「葉書」始まり。

この多羅葉(たらよう)の葉は特別な成分を含んでいて、傷をつけると色が黒く変色して、文字が浮かび上がります。

‟你好”と書いてみました。

平安時代にはこの葉にお経を書いたり、

火であぶると黒い模様が浮きあがるので、それで吉兆の占いをしたり、

とても特別な樹木として神社仏閣で植えられて大切にされていたようです。

ああ、だから、宗像神社の境内にあったのか、と納得。

手紙を書くことが少なくなり、連絡はほぼメールという今の時代から見れば、

葉っぱに字を書いて人に送るって、風流ですね。

でも、葉に文字はたくさん書けない!?

定額外扱いで63円ではいかない!?

中国語で葉書は、‟明信片 mínɡxìnpiàn”

絵はがきは、‟美术明信片 měishù míngxìnpiàn”と言います。

”美术”は「美術」のことです。

では、「多羅葉」の葉書もある意味「美術的」なので、絵葉書の一種に入るのでしょうかね?

「散る」という中国語は‟谢”

2022/06/20先日の授業で、京都御苑に沙羅双樹が咲いていることや、あちこちでアジサイが咲いていますね、と花のテーマを取り上げました。

「6月に咲く花は多いですね」とある受講生の方。

そして別の方から『「花が咲く」の咲くは中国語で‟开”ですが、花が散るとはどういうのですか」と質問されました。

「花が散った」は中国語で〔花谢了Huā xiè le〕。

「散る」は‟谢”と言います。

なんと‟谢谢”の‟谢”です。

受講生のみなさん、「えっ?「散る」は‟谢”?」と目を丸くされていました。

辞書で〔谢xiè 〕を調べると、

①感謝(する).お礼(を言う).

②官職を辞する.

③辞退する.断る.

④謝る.わびる.

⑤(花や葉などが)衰える.しぼむ.散る.

との記載があります。

さらに〔谢xiè 〕を調べると

造字本义:古代年迈官员委婉辞职御任。

字のもともとの意味:古代、老いた官吏が婉曲的に仕事を辞したこと。

と書いてありました。

なるほど、辞書の解釈に合わせると、その老いた官吏は

①いままでありがとう、と感謝。

②今度、官職を辞することになりました。

③続けてやってくださいというお誘いも辞退します。

④すまん、もうしわけないのう。

⑤もうワシは衰えた。

と、言ったのでしょうか。

「大化」から始まった元号

2022/06/19今日6月19日は元号の日

京都山科区の「御陵」に、天智天皇陵があります。

645年(大化元年)の今日6月19日、天智天皇(当時は中大兄皇子)が、日本初の元号「大化(たいか)」を制定しました。

「大化の改新」の「大化」です。

以来、現在の「令和(れいわ)」まで、なんと248もの元号が定められています。

元号は、もともと中国の封建王朝が年を数えたり記録するために用いた名称です。

通常、君主によって発動されます。

先秦の時代から漢の初期までは年号がありませんでしたが、紀元前140年、漢の武帝が即位した後に初めて「建元」という元号が作られました。

中国語訳:

年号原来是中国封建王朝用来纪年的一种名号。

一般由君主发起。

先秦至汉初无年号,公元前140年,汉武帝即位后首创年号,始创年号为‟建元”。

そもそも元号は必要なのかと思う方もいるでしょうし、実際、西暦の方が都合のよい場合も多いです。

しかしながら、この元号、現在は日本しかないそうです。

天智天皇から約1400年続く元号、慣れ親たしんだ元号、やはりこれからもあったほうがよいと思います。

おいしくて怖いイカ

2022/06/18イカ飯作りました

このところ、イカもお値段が高くてなかなか買えませんが、近くのスーパーでいつもより少し安かったので、久しぶりに「イカ飯」を作りました。おいしく出来ました。

イカ飯の作り方 乌贼饭的做法

1.イカの頭を胴体からはずし、水洗いする。

把鱿鱼的头部从身体里揪出来, 洗净。

2.もち米は1時間浸水させ、水洗いして、イカの胴にスプーンで詰める。

糯米泡一小时,洗净。用小勺填装进鱿鱼筒里。

3.イカの胴の開口部に爪楊枝を刺し通し、しっかりと閉じる。

用牙签穿过鱿鱼筒的开口,收牢。

4.水、しょうゆ、砂糖、酒、下ごしらえしたイカの胴とイカの足を圧力鍋に入れ、20分ほど加熱する。

将水、酱油、糖、清酒、准备好的鱿鱼筒和鱿鱼腿放入高压锅,煮20分钟。

「烏賊」の語源(水産庁のサイトより)

最初の文字は「鳥(とり)」ではなく「烏(からす)」です。

海の生き物であるイカになぜ烏(からす)の文字が使われているのでしょうか。

これは中国の古書『南越志』に記されている故事が由来となっています。

死んだふりをして海面にぷかぷかと浮かんでいるイカを烏(カラス)がつつきに来ると、

イカは突然腕を伸ばしてカラスを絡めとり、海中に引きずり込んでしまった、

という話から「烏」を襲う「賊」という意味で「烏賊」という漢字が当てられたそうです。

イカ、怖いですね~~。

『南越志』というのは、中国史で最も古い3つの王朝、夏、殷、周の時代から東晋の時代までの

嶺南と呼ばれる広東・広西一帯における、

変わったものや建物の歴史、遺跡、おもしろいこぼれ話や裏話、逸話などが書かれた本です。

中国の昔の人は、死んだふりをしてカラスを襲って食べているイカを見たのでしょうか。

-

中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!

中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!みなさん、こんにちは!大家好!まだ日中は暑いですが、朝晩はずい

中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!

中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!みなさん、こんにちは!大家好!まだ日中は暑いですが、朝晩はずい

-

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学

-

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!

中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学

-

中国語の文法地獄を抜け出す方法

中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方

中国語の文法地獄を抜け出す方法

中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方

-

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五