- ホーム

- ブログ

ブログ

六角堂で中国語ツアーレッスン

2022/04/02六角堂でツアーレッスン

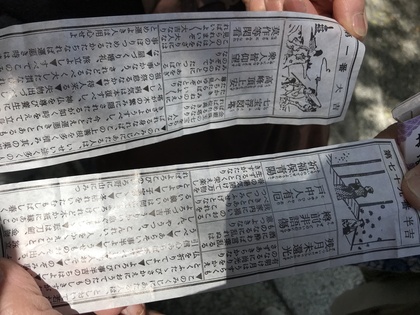

昨日、教室での授業の後に、六角堂でツアーレッスンを行いました。

お堂の前の柳の木におみくじが結んでありますが・・・

‟只要向六角堂境内的柳树许愿就能获得良缘。”

Zhǐyào xiàng Liù jiǎo táng jìngnèi de liǔshù xǔyuàn jiù néng huòdé liángyuán.

只要[zhǐyào] … 就~は、

〔必要条件を表す〕…さえすれば;…でさえあれば.という意味ですね。

ですから上の文章の日本語訳は

「六角堂境内の柳の木にお願いさえすれば、良い縁を授かることができます。」となります。

柳の枝、2本をおみくじでくくりつけて良縁を祈願します。

そこで早速、おみくじを引いてみると

お一人は「大吉」

参加された生徒さんの声

*六角堂の事がよくわかりました!有り難う御座います。

*桜も柳もとても綺麗で良い校外授業になりました。

六角堂についても勉強になり、とても楽しかったです〜

みなさま、どうもありがとうございました。

時間の制限があるエイプリルフール

2022/04/01エイプリルフール‟愚人节”

月日が過ぎるのは本当に早いですね。

あっという間にもう4月。

今日は4月1日です。

4月1日はエイプリルフール。

中国語では‟愚人节”と言います。

これは16世紀にフランスで始まったという説があります。

1582年、ローマ教皇グレゴリウス13世は、

それまで4月1日が新年の始まりだったのを、元旦の1月1日を1年の始まりとする「グレゴリオ暦」を採用することにしました。

「グレゴリオ暦」とは、今日、世界における標準的な暦法で、日本では明治六年(1873年)から実施されています。

しかし、フランスの一部の人々はこれに反対し、その後も、旧暦に従って4月1日に新年を祝いました。

そんな反対派を見て賛成派は、4月1日に反対派に贈り物をすると見せかけたり、偽のパーティーに招待したりして嘘をついてからかったのです。

騙された反対派は「四月馬鹿」とか「釣られた魚」と呼ばれました。

それ以来、4月1日に人々は互いに騙し合うようになり、フランスの風物詩として定着したのです。

18世紀初頭、エイプリルフールの風習はイギリスに伝わり、その後、初期のイギリス人入植者によって、アメリカにも伝わったと言われています。

そしてこんな説も・・・・・

エイプリルフールでは、冗談が許されるのは昼の12時まで。

これは習わしとして次第に定まって一般化した厳密なルールです。

昼過ぎにまだ冗談を言ってる人は、笑われている人よりよっぽど大馬鹿ですよ。

中国語ではどういうでしょうか↓↓

愚人节这天玩笑只能开到中午12点之前,这是约定俗成的严格规矩。

过了中午还找乐子的人是一个比被他取笑的人还大的傻瓜。

時間の制限があるのは、イギリス発祥だそうです。

人を傷つけたりしない罪のない、ユーモアのある面白い嘘で、みんなが楽しくなればいいですね。

【中国語検定HSK対策オンライン講座】開講中

- 中国語の勉強の目標になるものが欲しい

- 就職や昇進に、中国語が使える証明が欲しい

- 検定に合格して、転職したい!

- 独学でチャレンジしても難しい。合格のコツが知りたい

- 会話も楽しいけど、基礎力をつけ、試してみたい

こんな方にぴったりなのが、日本で一番受けられている中国語検定HSKへのチャレンジです。

独学だとどこからどのように手を付けて良いのかわからず、合格のコツを見つけにくい中国語検定対策を、

全20回のオンラインでのマンツーマンレッスンでサポートします。

あなたも中国語検定HSKにチャレンジしてみませんか。

京都「桜満開」

2022/03/31京都「桜満開」

京都でも昨日、気象台が桜が満開になったと発表しました。

美しい桜の花の間を、小鳥がしきりに行き来し、しょっちゅう花の蕊(しべ)をつついています。

この文の中国語は↓↓

美丽的樱花间,小鸟不停地穿梭在花间,时不时啄着花心。

Měilì de yīnghuā jiān,xiǎoniǎo bùtíng de chuānsuō zài huā jiān,shíbùshí zhuó zhe huāxīn.

ここは「堀川第一橋」という所です。

京都市指定有形文化財に指定されています。

この橋は江戸幕府が御所と二条城を結ぶ橋として架け、

当時は木の橋で「中立売橋」と呼ばれていました。

後水尾天皇が二条城へ向かうためこの橋を渡ったそうです。

その木製の「中立売橋」がどうして「堀川第一橋」という名になったのでしょうか?

それは、明治になって京都市内の木橋を、いわゆる「永久橋」と言われるコンクリート橋など、ある程度の長期間にわたって架け替えが必要ない橋に架け替えたもののうち、

堀川で最初の橋だったことから「堀川第一橋」と名付けられたそうです。

またこの橋は世界的にも数少ない「真円・全円型アーチ橋」としても知られています。

何気なく普段通り過ぎるところも、きれいな桜が咲いているなあと足を止め、その歴史に思いを馳せるのは面白いですね。

神泉苑の桜

2022/03/30京都 神泉苑の桜

あちらこちらで桜が見頃です。

昨日3月29日、神泉苑は八分咲きといったところでしょうか。

神泉苑には「善女龍王」が祀られています。

平安時代初期のことです。長引く干ばつで、全然雨が降りませんでした。

そこで、時の帝、淳和天皇に雨乞いを命じられた弘法大師空海は、

ズルをしたライバルの守敏に勝って、みごと雨を降らせたのでした。

824年、弘法大師空海がここで雨乞いをしました。

その時空海は北の天竺無熱池から雨を降らせてくれる「善女龍王」を招き、庭の池に移り住んで頂いたと言われています。

空海は「龍王がよその世界に行ってしまうと、池が浅くなり、国運が衰退してしまう。

その時、私の弟子たちが、龍王にお祈りし、龍王を引き留めて、国運が良くなるようにしてください」と言いました。

なので神泉苑は格が高いのです。

中国語では↓↓

据说天长元年(824)弘法大师空海乞雨时,请得北天竺无热池的善女龙王现身,并移住在苑内的水池中。

空海曾言:“若龙王移住他界,则池水变浅,国运将衰。其时我门徒加以祈请,挽留龙王,可助国运。

”故此神泉苑的地位颇高。

「善女龍王」は、1200年間、池の中から桜を見ているのでしょうね。

自画自賛の【桜餅】

2022/03/29【桜餅】作りました

京都のさくらも所により満開です。

花より団子といいますが、やはり「美味しいもの」は欠かせません。

ということで、「桜餅」を作ってみました。

今回は、中の「あん」も小豆から圧力なべで炊きました。

砂糖は本などで紹介されている分量の半分以下でかなり控えめ。

もち米は炊飯器で炊きました。

食紅で色づけ。

濃い過ぎず、うまく「さくら色」になりました。

包んで丸めて形を整えます。

断面はどうなっているか切ってみると、まあまあ「あん」が真ん中になっていました。

味もあっさりした甘さで、大成功(自画自賛)

「自画自賛する」という意味の中国語に、

‟老王卖瓜,自卖自夸 Lǎowáng mài guā,zì mài zì kuā”というのがあります。

意味は「王さんが瓜を売る.自分で売りながら甘い瓜だと自分でほめる」

瓜と夸の「uā」で韻が踏んであるのですね~~

私の場合・・・・・・

‟由良做饼,自做自夸”

「由良さんが餅を作る.自分で作っておいしい餅だと自分でほめる」

あれ~、韻が踏んでない!

この点はザンネンでした。

-

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

-

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

-

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

-

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风

-

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、