- ホーム

- ブログ

ブログ

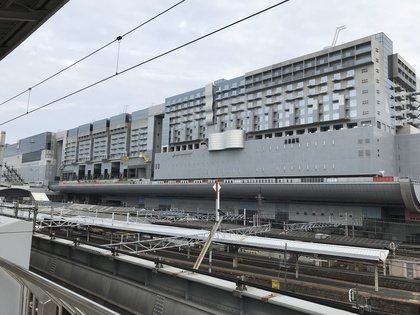

京都駅0番ホーム

2022/05/17京都駅0番ホーム

端から端までの距離が558メートル。

厳密には0番ホーム単独ではなく、0番ホームの長さが323メートルで、つながっている30番ホームが235メートル、合せると558メートルです。

この0番ホームは、かつて豊臣秀吉が築いた御土居跡の盛り土を利用して作られたものといわれていました。

しかし、近年の発掘調査によって、御土居そのものではなく御土居に附随する堀の跡であることが判明し、

御土居があったのは現在の駅ビルの下で、とっくの昔に壊されていたそうです。

ちょっと、残念。0番ホームに立って「この下は御土居」と約430年前に造られたという御土居の歴史ロマンを想えば面白いでしょうにね。

また、この0番線のすぐ横が31~34番ホームで、山陰線のホームです。

嵯峨嵐山に行くのはここから乗ります。

でもなぜ0番とか一桁の番号から、急に飛んで30番代になったのでしょうか?

それは、「山陰、サンイン→31」という語呂合わせからきているそうです。

へ~、そうだったの!

良知学舎(りょうちがくしゃ)では、このようなちょっとした「トリビア」も紹介しながらの

中国語オンラインレッスンも行っています。

知識を深めながら、印象付けて、楽しく中国語を覚えて話して使ってみましょう。

詳しい内容はこちらのホームページを一度ご覧ください。

京都の玄関口 京都駅

2022/05/16京都の玄関口、京都駅

京都駅、この週末も人出が多く賑わいが随分戻ってきました。

現在の駅舎は、1997年に完成した4代目の駅舎です。

中国語訳↓

当前使用的站房为第四代站房,于1997年完成。

Dāngqián shǐyòng de zhàn fáng wéi dì-sì dài zhàn fáng,yú 1997 nián wánchéng.

建築家・原広司の設計で、鉄骨鉄筋コンクリート造です。

中国語訳↓

由建筑师原广司所设计,为铁骨和钢筋混拟土构造。

Yóu jiànzhùshī Yuán Guǎngsī suǒ shèjì,wéi tiě gǔ hé gāngjīn hùn nǐ tǔ gòuzào.

この京都駅、「近畿の駅百選」にも選定されています。

また、BCS賞(ビーシーエスしょう)という、日本国内の優秀な建築作品に与えられる賞も受賞しているそうです。

今の駅ビルが建てられてもう25年!ガラス張りもなじんだ感があります。

「京都駅ビル」には、空中経路や空中庭園、中央コンコースのガラスの天蓋など見どころ満載です。

良知学舎(りょうちがくしゃ)では、京都駅の動画や写真を題材にしたオンラインレッスンも開催中。

目から入る映像で記憶に定着しやすく、楽しく中国語を学べます。

ホームページでご紹介しています。↓↓

先斗町歌舞練場の鬼瓦

2022/05/15先斗町歌舞練場の鬼瓦

京都五花街のひとつ、先斗町の歌舞練場で、「都をどり」が3年ぶりに開催されています。

歌舞練場の入り口で、見上げるとちょっと怖そうな鬼瓦があります。

これは「蘭陵王(らんりょうおう)」の舞楽面。

「蘭陵王」は舞楽のメイン演目のひとつです。

なんとこの「蘭陵王」は中国の古代四大イケメンの一人なのです。

6世紀の北斉の人で、文武両道、智勇兼備であり、勇猛果敢で戦いに長けた「百戦錬磨の勇者」でした。

蘭陵王は顔立ちが穏やかで美しすぎて敵の兵士も見とれてしまうほどで全く威圧できないため、戦うときは必ず醜い仮面をつけて、敵に素顔を見せないようにしました。

蘭陵王はその生涯において、大小さまざまな戦いに参加しましたが、中でも特に有名なのが「満山の戦い」で、勝利を祝うために、兵士たちは「蘭陵王入陣曲」という歌を作り、仮面をつけて踊りながら歌いました。

後に、この曲は日本に伝わって人気を博しました。

先斗町の由来

ところで、なぜ先斗町は「ぽんと」というのか諸説ありますが、

先斗町は鴨川と高瀬川にはさまれていて両端が「川(かわ)」、

両端が「皮(かわ)」の鼓(つづみ)と似ています。

皮と皮にはさまれて「ぽん」と打つと「ぽん!と」響く、なので「ぽんと」町。

「蘭陵王」の鬼瓦にも「鼓」が二つあるので、先斗町歌舞練場に行かれた時はチェックしてみてくださいね。

「蘭陵王」は京都御所にある御常御殿の杉戸絵にも描かれています。

良知学舎の京都を巡る中国語ツアーレッスン「御所編」では、講師が「蘭陵王」のお話を詳しく解説し、

知識を深めながら中国語も学べます。

初心者の方も一度ご参加ください。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

大きなたけのこを掘り起こす夢

2022/05/14たけのこの夢うらない

たけのこも食べごろを過ぎ、大きくなってシナチクにするサイズになりました。

そんな大きなたけのこですが、大きなたけのこを掘り起こす夢を見ると、こんなことが……。

梦见挖到一个大竹笋,意味着梦者的势力、关系网或者自身的能力已十分强大。是吉兆,近期会有不错的好运。

Mèngjiàn wā dào yí ge dà zhúsǔn,yìwèizhe mèng zhě de shìlì、guānxìwǎng huòzhě zìshēn de nénglì yǐ shífēn qiángdà.

日本語の訳文↓↓

大きなたけのこを掘り起こす夢を見るのは、勢力や人脈、あるいは自分の能力が非常に強くなっていることを意味しています。 近い将来、幸運に恵まれます。

女人梦见一个大竹笋,是暗示你最近将会捞到一笔很大的意外财,而且这笔钱可以让你一夜致富。

Nǚrén mèngjiàn yí ge dà zhúsǔn,shì ànshì nǐ zuìjìn jiāng huì lāo dào yì bǐ hěn dà de yìwài cái,érqiě zhè bǐ qián kěyǐ ràng nǐ yí yè zhìfù.

日本語の訳文↓↓

女性が大きなたけのこの夢を見るのは、近いうちに思いがけない大金を手に入れ、このお金で一夜にしてお金持ちになることを暗示しています。

男人梦见挖到一个大竹笋,此梦预示你会得到领导赏识,得到提拔,工作会很顺利。

Nánrén mèngjiàn wā dào yí ge dà zhúsǔn,cǐ mèng yùshì nǐ huì dédào lǐngdǎo shǎngshí,dédào tíbá,gōngzuò huì hěn shùnlì.

日本語の訳文↓↓

男性が大きなたけのこを掘り起こす夢をみるのは、この夢はリーダーから評価され、昇進し、仕事がうまくいくことを予兆しています。

そんな良い夢なら見たいものですよね。

たけのこを枕にして寝るといいかも!?

次の日首が痛くて、お金を手に入れるどころか「首が回らない」?

楽しく中国語を

良知学舎では季節にちなんだトピックや最新情報なども、授業で取り入れています。

語学の学習はマンネリしがちですが、いつも新鮮な感覚で学べます。

京都を巡るツアー形式の学習、教室でもオンラインでも。

語学学習アウトプットの重要性

2022/05/13語学学習アウトプットの重要性

どんな勉強にも言えることですが、インプットとアウトプットは両方とも大事です。

語学の学習も例外ではありません。

単語や文章を覚えるだけではなく、実際にそれを言ってみたり書いてみたりすることで記憶が定着します。

でも、あーなんかこれあったな、なんていうのだったかな、となかなか思い出すことができないという方も多いのではないでしょうか。

こういう時って、自分でもイライラして、「あーこの前やったところなのに」と自己嫌悪に陥ることもありますよね。

思い出せないからと、いつもすぐに辞書をひいたりスマホで調べたりしてしまいます。

しかしそういった他のモノに頼るのはまたすぐ忘れてしまうので、自分の頭だけを頼ってなんとか思い出すと言うことがとても重要なのです。

え~と、え~と、と頭の中を言いたい言葉の断片がグルグルまわって、何周もした後にやっと出てきたのが、全く違う単語だったり、もうグルグル何十周したのに切れ端のかけらしか出てこないことも往々にしてあります。

それにめげずに、調べる前にこうしたグルグルタイムを少しだけ時間をとって、頭の中の引き出しの奥の方から引っ張り出してくるそのプロセスがあってこそ、次第に自分のものになっていくのだと経験上感じます。

もちろんこれはインプットされた内容が頭にあることが前提ですので、何もないところからは出せません。

インプットとアウトプットは両輪のようなもので、どちらもバランスよくやってこそ語学は上達します。

-

中国語の文法地獄を抜け出す方法

中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方

中国語の文法地獄を抜け出す方法

中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方

-

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

-

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

-

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

-

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风