二条城の西南隅櫓

二条城の西南隅櫓

京都の二条城は誰もがご存知のところです。

正面となる側の堀川通り沿いの東南隅櫓は目につくところにありますが、

美福通と押小路通が交差する場所にある『西南隅櫓』まで足を伸ばされる方は相対的に少ないのではないでしょうか。

2重2階、西と南に石落としのついた櫓で、国の重要文化財に指定されています。

東南隅櫓と同様、約400年前に造られました。

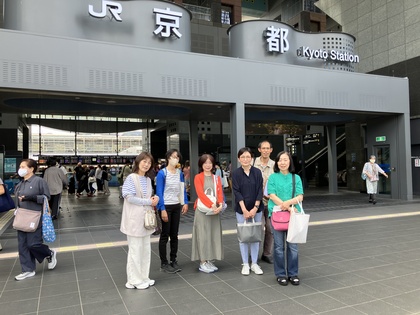

(昨日授業の帰りに撮影)

この「櫓」元々は、城の四隅にそれぞれありましたが、1788年の大火で東北と西北の櫓は焼けてしまい、その後再建されること無く、今はこの西南隅櫓と東南隅櫓の二つだけしか残っていません。

「櫓」とは

上部が覆われていない遠くを見る建物。

また、楼櫓という古代における都市の偵察、防御、包囲に用いられた高台のこと。

日本では、戦国時代以降に多くの城が築かれましたが、その城の木造建築物の多くは「やぐら」と呼ばれ、文字通り「矢(や)のための倉(くら)」を意味しました。

中国語意訳:

“橹”

顶部没有覆盖的远望楼 。

又如:楼橹(古时军中用以侦察、防御或攻城的高台)

日本在战国时代以后修建了大量城堡,城堡上的木建筑大多都叫“橹”,字面意思是“存放箭矢的仓库”。

まとめ

普段何気なく目にしているものも400年の歴史があるのだと思うと改めてびっくりです。

そして矢を置いておく倉でやぐらとはダジャレのようでまたびっくりです‼️

関連エントリー

-

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

-

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

-

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って