鉄道博物館で体験してきました

鉄道博物館その2

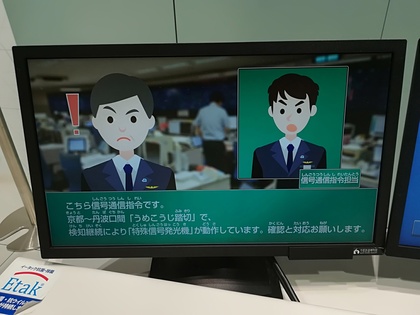

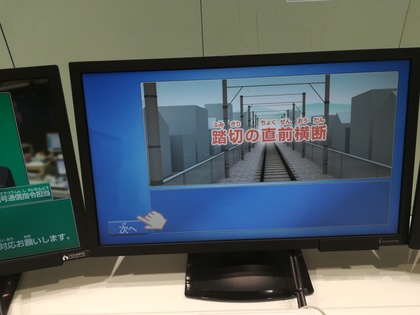

鉄道博物館では、指令員とのやり取りもシュミレーション体験できます。

列車の運行を管理・統制する「輸送指令」。

実際には新大阪にある「指令所」で列車の運行状況を監視し、

何か障害(動物が電車にぶつかった、木や竹が線路に倒れた、強い風でビニールなどが飛んできてパンタグラフに絡まったなど)や事故や災害が起こってダイヤが乱れた時は、

ダイヤを回復するにはどうすればいいのか対策を考え、関係各所や現場に指示を出します。

指令員は、多くは運転士、車掌、駅務などを経験したベテランが配置されるそうです。

ここではコンピューターの画面を使って、指令員とのやり取りをシュミレーションしました。

この時のシチュエーションは、

[ 京都~丹波口間「うめこうじ踏切」で、

検知継続により「特殊信号発光機」が動作しています。]

ええ?京都~丹波口間に「踏切」ってあったかな?

無いよな、ああ仮想か!

行车调度指挥

行车调度员利用电话等通信手段,向各车站了解列车运行情况和下达调度命令。

这种通信方式为列车调度员、车站行车人员和列车乘务员之间提供了直接对话的条件。

从而克服了彼此分散在铁路沿线空间上的障碍,使行车调度员能够根据规定的时刻表来调整列车的运行。

日本語では↓↓

指令員は電話などの通信手段を用いて、各駅に列車の運行状況を知らせ、指令を出します。

この通信手段で、列車の指令員、駅員、列車乗務員はお互いに直接対話できます。

このように、互いが離れて鉄道の沿線にいるという空間的な障害を克服し、指令員は所定の時刻表に従って列車の運行を調整することができます。

仮想ながらも、自分が現場にいるようでとっても面白かったです。

関連エントリー

-

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

-

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

-

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って