「花」 漢字の成り立ち

前回に引き続き、「花」の話題です。

今日は「花」の字について紹介します。

中国のネット「百度百科」に書かれていた文を翻訳しますと、、、、

古代では「ハナ」は割と細かく分かれていました。

例えば樹木の上に咲いているハナを「華」といい、草木の上に咲くハナだけを「花」と呼んでいました。

現在では両方とも「花」と書きます。

「花が咲く」、それは変化の過程であり、つぼみから花びらが開き、咲いて満開になって、しぼむまで花はずっと変化していきます。

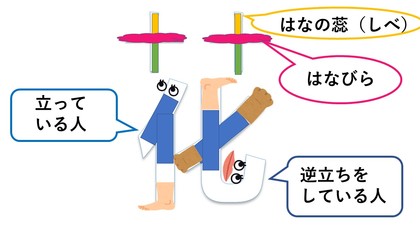

そして、くさかんむりは草木の植物を表しますが、これは2つの花のかたちから来ています。

前回紹介したように、現在台湾や香港で使われている繁体字の「花」のくさかんむりは、真ん中が少し離れています。

まるで漢数字の「十」がふたつ並んでいるようです。

これを、横棒を花びら、上に突き出ている部分を花の蕊(しべ)、下の部分を花のがく、と見立てることができます。

まるで2つの花が並んでいるようです。

☆☆図を作ってみました☆☆

さらにその下の「化」。

この字は商時代の甲骨文から有りました。

よく見ると、左は立っている人のように、

右は逆立ちをしている人のように見えます。

「化」については、日本の辞書にも、立った人が座った姿に変化したこと。

「花」はつぼみが開咲いて散ると言う変化し姿を変えることを表す

との記載もあります。

「花の移ろい」と言いますが、本当に「花」の字は、変化の「化」から来ているとは驚きでした。

花と言えばです。変化する中のきれいな姿を、今年もこの時期に楽しみたいと思います。

関連エントリー

-

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

-

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

-

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って